以新业态对人才培养的新需求为导向,从四个方面系统改革,形成石油工程专业改造升级的路径,提高人才的适应性和竞争力。

1.前沿引领,加快培养方案迭代,构建面向新业态的专业知识新结构

(1)重构课程体系。①优化基础课程:针对行业新领域拓展对学生基础培养带来的新要求,在总学分压缩的情况下保证基础课程学分不变,同时从重化学基础向化学和力学并重转变,增强学生的发展后劲。②优化专业课程:针对行业领域前沿发展,增设非常规油气、深水油气开发等行业急需课程。③增设跨学科课程:开设油田大数据分析等行业数字化转型所需的跨学科课程。

(2)升级课程内容。从石油开发的全生命周期引入人工智能、大数据、新材料等内容,将传统石油开发工艺数字化升级产生的如智能注采、纳米驱油等行业新工艺、新方法、新成果融入专业课程,更新钻井工程、采油工程等23门传统核心课程和教材内容。

(3)迭代培养方案。以OBE理念为指导,遵循专业类国家教学质量标准和工程教育认证标准,专业深入调研论证,明晰了石油行业转型升级背景下未来石油工程师的知识、能力、素质三位一体的培养要求,先后修订3版(2013、2017、2020)人才培养方案。方案修订过程中,始终加强与行业企业的合作,聘请行业专家深度参与,实现与产业发展同频共振。

2.需求导向,开展分类培养改革,搭建多元化人才成长新通道

(1)本研一体化培养。每年选拔30人左右优秀学生,一体化设计本硕博贯通的课程体系,实施小班化、个性化、导师制、全程科研训练,培养高层次创新人才。实行“学业导师+学术导师”双导师制,强化大师引领,聚集长江学者、国家级教学名师等一大批高层次师资参与人才培养设计和教学工作;强化科研育人,建立重大项目研究为导向的能力贯通培养模式,各类重点实验室、科研平台和科研项目全面向学生开放,学生在本科阶段实现100%科研参与经历,均能参与完成创新项目1项。

(2)交叉复合培养。适应行业数字化转型对复合型人才的需求,开设了智能油气试验班。采用“必修+选修”模式,构建模块化课程体系,同时开设若干以行业数字化转型发展、人工智能等在石油开发领域应用为主的选修课程,重点培养适应石油开发领域新要求的复合型人才。为保障教学质量,组建了“石油+人工智能”跨学科教学团队,开设智能油气开采工程等12门跨学科课程,共同制定培养方案、研制教学大纲、确定教学内容,培养适应行业数智化发展的跨学科复合型人才。

(3)国际化培养。对接“一带一路”能源合作需要,积极搭建国际化人才培养平台,开设俄语、阿拉伯语等小语种强化班,与中海油联合组建全球战略人才班,开设强化跨文化交流能力与国际领导力培养的课程,培养行业拓展海外市场急需的国际化人才。

3.能力为本,深度融合信息技术,重塑研究性教学新模式

以建构主义学习理论为指导,强化学习情境的创建和学生自主学习能力的培养,全方位推行研究性教学模式改革。

(1)理论教学——师导学研模式。所有专业课程融入产业最新成果和科研前沿新进展,利用网络课程平台建设了47门SPOC课程。基于在线课程资源,借助雨课堂等信息化教学工具,以问题探究、案例讨论和项目驱动为核心,教师设疑引导,学生自主探究,师生交流研讨,线上线下融合。

(2)实验教学——前展后拓模式。建成42个实验项目的数字化资源,学生利用数字化平台资源,课前自主预习、自主设计实验方案;课中自主搭建实验流程,自主开展实验操作;课后师生深入交流研讨,巩固提升实验效果,强化学生主体地位,真正做到动脑、动手。

(3)实习实训——虚实协同模式。以工程问题为牵引,建设覆盖全流程的虚拟仿真项目,实施校内沉浸式实训、校外递进式矿场实操的虚实协同模式。建设虚仿资源:建成覆盖钻井、注采、压裂等12个生产流程的仿真实训系统,开发200余小时虚拟仿真软件;校内沉浸式实训:开展全真模拟操作训练,体验生产中不可视、不可逆、高温高压等生产过程;校外矿场实操:在校内仿真实训基础上,针对性设计矿场实践内容,递进式提升实操效果。

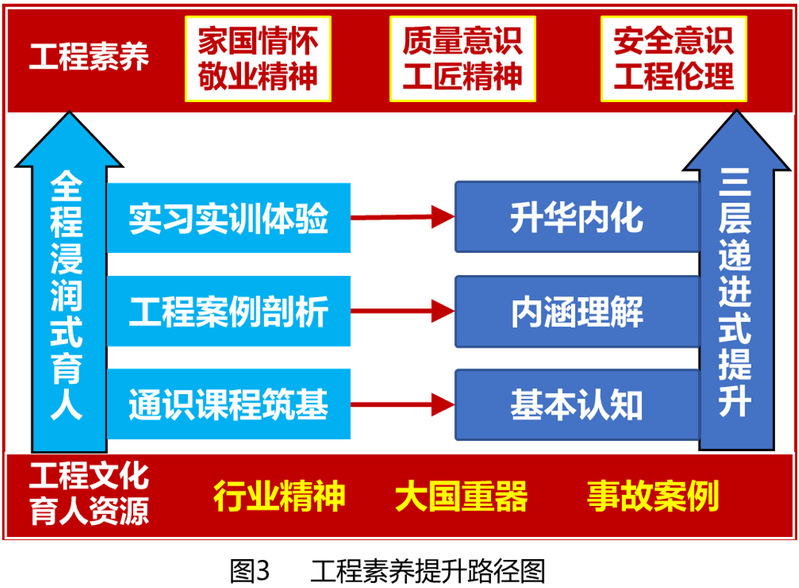

4.文化涵养,全程浸润式育人,塑造面向未来的工程新素养

(1)建设工程文化育人资源。萃取行业特有的石油精神、铁人精神等育人元素,培养学生的家国情怀和敬业精神;建立钻井井喷、墨西哥湾泄油等业内重大事故育人案例库,培养学生的安全意识和工程伦理;讲好蓝鲸一号、海洋981等业内大国重器背后的育人故事,培养学生的质量意识和工匠精神。

(2)打造工程文化涵养途径。在通识模块中增设石油工程文化、工程概论等课程构筑工程素养基本知识,在专业课中剖析钻井井喷等典型工程案例深化对工程素养的内涵理解,在实习实训中以真实的工程体验强化学生工程素养,形成了全过程浸润、三层次递进的工程素养提升途径。